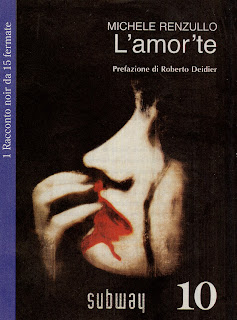

di MICHELE RENZULLO

Prefazione di Roberto Deidier

Genere: Noir - 15 FERMATE

Copertina al Tratto di Giovanni Nori

La sera del 17 giugno era il compleanno di Eleonora. Passo a prendere Anna verso le nove di sera. Come al solito devo fare io da tassista. Ero a pezzi. Nonostante avessi fatto un bagno di un’ora, il calore dell’acqua non era riuscito a sciogliere completamente i grumi di stanchezza che mi pesavano sulle spalle e attorno alle caviglie, dopo una settimana di lavoro. Ma ero contenta di uscire e, in fin dei conti, non mi dispiaceva sapere che le mie amiche potevano contare sulla mia indipendenza motorizzata. Lascio Marco a rimuginare i suoi pensieri davanti alla televisione.

Il locale era appena fuori Milano, dalle parti di Varese. Un disco-pub grande, anonimo e carino (penso: come la maggior parte dei ragazzi). Per un’ora buona ci propinano musica italiana melodica, roba di Antonacci e Ramazzotti.

Io e Anna prendiamo due birre, Luisa e Mara vanno alla ricerca del bagno. Pian piano cominciano ad arrivare anche le altre. Dopo mezz’ora il deejay si decide a mettere qualcosa di più ballabile: alterna latino-americana a pezzi dance commerciali. Luisa e Mara tornano e vanno in pista a dimenare le anche, mentre io e Anna ordiniamo un’altra birra. Abbiamo voglia di bere. Anna è stata appena mollata dal tipo. Ogni tanto ci scambiamo occhiate mute. Leggiamo nei nostri sguardi: pensiamo a divertirci. Scrolliamoci di dosso questo mantello da martiri che gli uomini ci cuciono addosso e pensiamo a noi.

Eleonora arriva alle undici. Ci raduniamo tutte ai divanetti. Siamo una decina. Ele toglie l’involto di carta a una grossa torta alla frutta e sfodera tre bottiglie di spumante. Io e Anna le consegniamo trionfanti il nostro regalo del suo venticinquesimo: un paio di manette leopardate e un completino perizoma e reggiseno.

“Lo so che più che altro sembra un regalo per Andrea”, le dico.

Andrea mi si para davanti con quella faccia da messicano e ci bacia sulle guance. Ele prosegue il suo rito di apertura regali: una maglietta Fiorucci, un cd degli U2, un libro di Lucarelli, una trousse per il trucco, una paio di infradito. Ele ringrazia tutte e affida una bottiglia di spumante ad Andrea e ne esplode una lei. Brindiamo tutte. “Auguri Ele”. “Grazie ragazze non dovevate”. Ancora baci e risate. Il gruppo comincia a smembrarsi e il momento di gloria di Eleonora sta per svanire. Io e Anna ci guardiamo e diciamo: “Beh andiamo a ballare?”.

Ogni tanto arrivano anche Luisa e Mara, facciamo circolo, mettiamo le borse per terra e disegniamo coreografie improvvisate con le braccia. Poi spariscono e penso che vanno a perlustrare il territorio, mentre io e Anna continuiamo a muoverci, ballare e bere e non ce ne frega niente di niente. Poi un tipo si avvicina e mi fa: “Sei appena tornata dalla Giamaica?”.

“Cosa?”.

“Ho detto, sei appena tornata dalla Giamaica?”. Ripete a voce più alta mentre mi indica le treccine ai capelli. Gli rispondo che no, stasera avevo voglia di un look un po’ più esotico. A questo punto mi aspetto un complimento e il complimento infatti arriva, sto proprio bene in versione caraibica. Poi continuiamo a muoverci, seguiamo il ritmo delle percussioni e ogni tanto ci scambiamo un’occhiata. A dire il vero è una triangolazione di occhiate. Io, Anna e lo sconosciuto. “A proposito, io mi chiamo Davide”.

“Maria”. Ci stringiamo la mano. Davide mi chiede se mi va di bere qualcosa con lui. Guardo un secondo Anna che mi fa un gesto con la mano come dire vai vai. Andiamo al bar e Davide mi chiede cosa mi va. “Tu cosa proponi?”.

“Ti piace il mare o la montagna?”.

“E cosa centra?... Beh, il mare comunque”.

“Un Alexander”, ordina Davide. Gli domando cosa avrebbe ordinato se avessi risposto la montagna. Davide dice qualcosa con la frutta, tipo un Daiquiri alla fragola o un Sex on the beach. Ha due occhi blu molto belli. Penso che le serate come queste mi mancano. Mi mancano tanto davvero. E non è solo la gratificazione per essere corteggiate. È la libertà. Una serata senza Marco mi lascia libera di essere quello che voglio, re-inventarmi completamente, non essere incastrata nel ruolo di sua ragazza, essere vista con i suoi occhi. Mi lascia avere la possibilità di scegliere: farmi offrire da bere, giocare, ballare, sedurre, ridere. Voglio scegliere di dire di no, dire di no a questo ragazzo. Leggergli negli occhi la voglia di portarmi a letto e poi dileguarmi, o lasciargli un numero di telefono sbagliato.

Io e Davide torniamo in pista. Anna sta ballando da sola e ormai mi sa che è partita, avrà bevuto ancora. Le altre non le vedo. In verità non balliamo, ci muoviamo appena sui piedi e ogni tanto ci diciamo qualcosa all’orecchio.

Davide lavora in un’agenzia pubblicitaria. Mi parla del suo lavoro ma soprattutto mi fa un sacco di domande. Non riesco a finire le frasi che mi costringe a salti tra un discorso e l’altro. Lavoro, colleghi, amiche, compagni, scuola, vacanze, cartoline, foto, arte, infanzia, cartoni animati, gelato, genitori, nonna. È simpatico. Poi non è che ci pensi. È solo un’immagine di sottofondo, dei flash, come una voce che ogni tanto riaffiora tra la folla, tra la musica liquida della disco. Marco. I suoi dialoghi a monosillabi. Le sue domande che non arrivano. La sua curiosità perduta. Riposiziono i miei occhi in quelli di Davide. Mi fa ridere.

Sono le due di notte. La gente comincia a uscire. Anche Ele, Luisa e le altre salutano e dicono che vanno. Buona notte ragazze. Grazie ancora. A prestissimo. Anna mi guarda e mi dice che l’accompagna Mara a casa, tanto ci passa. Ma va, ma no, le dico io, tanto adesso sto uscendo anch’io, ma non mi fa neanche finire la frase che mi sta già salutando con la manina in scia verso l’uscita. “Pare che ti abbiano lasciato da sola le tue amiche”.

“Già”, rispondo e davvero non capisco se la cosa mi stia bene o no. Davide mi propone pizzetta calda in un forno vicino, un quarto d’ora di macchina da qui. In effetti penso, non ho sonno, ho fame, e mi piace parlare con questo ragazzo. Perché no?

“Perché no?”.

Volevo prendere su la macchina ma Davide mi dice lascia, è inutile che prendiamo due macchine e poi mi devi seguire. Poi ti riaccompagno al parcheggio e ti scorto fino all’imbocco dell’autostrada. Davide è di un paese vicino Varese. Va bene. Ho voglia di lasciarmi guidare.

L’odore di pane appena sfornato mi prende prima di tutto allo stomaco, poi al cervello e poi lo sento alle narici. Affondo i denti nella pasta calda e mi viene quasi da piangere per la perfezione di questo momento. Ho la testa leggera, lievemente euforica per quello che ho bevuto. La fame viene immediatamente ingigantita fino a esplodere come un palloncino, un secondo prima di addentare la pizzetta, e poi - pam! - l’odore e il sapore mi invadono, mi riempiono, mi scaldano lo stomaco. Poi fumo una sigaretta. E guardo Davide. Mi piace. È simpatico, ci sa fare, e ha due occhi blu bellissimi.

Ci rimettiamo in macchina e il dubbio, il bivio, il punto di domanda che cercavo di nascondere o rimandare si sta avvicinando sempre di più. Se ci prova? Penso a Marco. E guardo Davide. Mi dico quando e se lo farà, vedrò. Ma non ho la voglia o il coraggio o la volontà di forzare gli eventi, di sbarrargli la strada, di fare una scelta a priori. Davide fa un giro un po’ largo, passiamo attraverso un’altra strada per tornare al parcheggio. Attraversiamo una stradina in salita, buia e alberata. Penso che adesso è inevitabile. Davide si ferma e proverà a baciarmi e chissà dopo. Prosegue per un’altra stradina ancora più buia e svolta a sinistra. Si sente lo sfrigolare di foglie sotto le ruote della macchina. Si intravede una specie di cascina diroccata, ma è veramente buio pesto. Penso che ci abbia già portato altre ragazze da quelle parti, ma penso anche che non me ne frega niente. Davide ferma la macchina e spegne il motore. Ha parcheggiato vicino al muro della cascina. Mi si rovesciano addosso in un istante gli ultimi scampoli della mia relazione con Marco: la noia, i malumori, gli occhi asciutti, il sesso meccanico, il sesso che non facciamo più, l’egoismo. Scene della mia vita che mi scorrono davanti gli occhi come stessi per morire. Poi guardo Davide e scopro che ho voglia di fare l’amore con lui. Forse per il suo essere così diverso dal mio ragazzo. Davide si avvicina. Mi da un bacio. Mi sto sciogliendo. Poi mi mette una mano sulla bocca. E stringe.

Non capisco. Penso che voglia giocare a fare un po’ l’irruento ma mi fa male.

“Davide, mi stai facendo ma…”.

“Zitta troia”.

Mi si gela il sangue. La sua voce si è fatta dura, di gola. Continua a premermi la mano contro la bocca. Poi allunga le mani sotto il sedile. Prende un rotolo di scotch per pacchi.

“Ma che cazzo stai facendo?”.

Davide mi afferra il mento con la sinistra. Cerco la maniglia della portiera ma Davide mi trattiene con le mani e stacca un pezzo di scotch e me lo appiccica a forza sulle labbra.

La portiera alla mia destra si apre. Sento una mano a tenaglia afferrarmi un braccio e scaraventarmi fuori dalla macchina. Poi altri passi sulle foglie. Davide scende dalla macchina. Cerco di divincolarmi. Scalcio, tiro pugni, graffio. Mi metto a correre ma faccio un metro, mi prendono in due. Cerco di tirare un calcio. È buio, non vedo niente. Solo ombre. Sento quattro mani prendermi gambe e braccia. Metto tutta la forza che posso. Sento prese di ferro. Ringhio. Riesco a graffiare questo figlio di puttana. Le unghie mi si spezzano sotto la sua pelle. Mi trascinano a forza dentro la cascina. Mi dimeno. Inutilmente. Dentro si sente puzzo di fieno e di letame. Affondo nel nero. Non riesco a respirare dalla bocca. Grido ma l’urlo mi muore fuori dalle labbra. Dio aiutami. Non può essere cazzo! Adesso arriva qualcuno Superman l’Uomo Ragno Rambo mio padre e mi vengono a salvare. Mi vengono a portare via da quest’incubo di merda. Ho le lacrime agli occhi. Lotto. Cerco di scalciare con le gambe per raggiungere il terreno ma mi trascinano di peso. Riesco a graffiare con l’altra mano un pezzo di carne. Sento un rantolo di cane. Mi arriva un pugno a mano aperta sul viso. Sento il caldo del sangue scorrermi sulla guancia. Si mischia alle lacrime. Arriva un’altra sagoma nera. Sono tre. Sento una lama. Due mi tengono gambe e braccia. L’altro si avvicina con la lama e taglia i jeans e mi ferisce la gamba. Mi strappano la camicia. Il reggiseno. Sono nuda. Mi bloccano le braccia dietro con lo scotch. Mi bloccano le gambe. Sento solo i loro sospiri di animali, i loro grugniti, i loro affanni di mostri, di uomini neri. Mi si riempie il viso di lacrime. Si rompono come dighe sotto gli occhi e scendono a fiumi, io smetto di lottare. Non mi muovo più. Più mi agito più mi faccio male, prendo pugni e schiaffi. Non ho più forze. Non ho più niente. Non sono più niente. Sento le mani farsi strada dentro di me. A turno mi entrano dentro. Poi smettono. Penso che forse è finita. Mi mettono una maschera sulla faccia. Poi mi ficcano qualcosa intorno alle caviglie e ai polsi. Uno di loro dice arriva il capo. Non vedo più niente ora, con questa plastica sulla faccia che non mi fa più respirare. Sento altri passi. È pronta capo. Sento nuove mani che mi afferrano. Mi gira. Mi penetra dietro. Mi squarta come fossi un animale da macello. E ricominciano. Ora sono in quattro. Vanno avanti per tutta la notte. Non finisce mai. Questo è l’inferno. Il fatto che non arriva neanche la morte a salvarti.

Una luce.

Chiara e ovattata. Richiudo gli occhi. Sento il mio nome. Maria. Anche il suono è ovattato come la luce. Riapro gli occhi. È la faccia di mia madre. Tutto è bianco. C’è anche Marco. Le lacrime cominciano a scorrermi sulla faccia. In silenzio. Colano giù come lava.

“Come stai?”, sussurra mia madre.

Non voglio. Non voglio che stia qui. In questa stanza d’ospedale a condividere il mio dolore, la mia lacerazione, il mio ventre rotto. Mandatela via.

“È sotto sedativi”, sento una voce maschile. Ha il camice bianco. Ha pochi capelli ai lati e gli occhiali. Sembra buono.

“È meglio se la lasciate riposare”.

“Ciao amore”, Marco si avvicina e mi da un bacio sulla fronte.

Poi mi contemplano tutti e due e i loro sguardi mi pesano addosso. Sono sguardi di ghisa. Mi fissano, mi commiserano e proiettano attraverso i loro occhi il motivo perché sono lì. Sono inerme. Sono un corpo sbattuto dalle onde. Sono carne che si schianta contro gli scogli. Sono un cadavere a cui non è data neanche la pietà di una sepoltura. Sono un cadavere ai cui piedi soldati ridono e giocano a carte. Andate via. Lasciatemi sola.

Magari pensano che farmi interrogare da una poliziotta donna possa essere più facile. E invece non lo è proprio per niente. Forse perché capisce. Può comprendere il mio dolore. E allora si è entrambe nude davanti alla disperazione del mondo e non c’è nessun velo che ci possa coprire. Non rimane neanche il pudore di tenersi la propria cancrena per sé. Bisogna mostrarla. Valutarla. Soppesarla. Bisogna scorticarsi ancora il petto e scuoiare ancora l’anima. Ogni volta.

Ripeto come sono andati i fatti. Cerco di essere più lucida possibile ma le immagini mi si pasticciano dentro in un unico impasto scuro. Riesco a descrivere abbastanza bene Davide. Ma quelle due sagome che si sono materializzate dal niente rimangono solo ombre di ferro che mi squarciano a ripetizione.

Dopo due giorni mi dimettono dall’ospedale. Torno a casa.

A casa Marco è dolce, tenero, torna per cena con take-away di cucine diverse o si improvvisa ai fornelli. Mi prepara tutte le sere un bagno caldo. Mi compra le sigarette. Affitta videocassette, compra dvd, musica che mi piace. Mi porta fiori. Parla. Mi domanda di come è andata la giornata. È discreto. Alla notte non dormo. In quello stato di semicoscienza, si fa strada tra le pieghe del mio animo una sensazione che tento di rifuggire, ma si riavvolge su se stessa come una nebbia che svanisce e riappare da un’altra parte. Ho voluto tradire Marco. E questa è la mia punizione. Ho voluto tradire Marco perché le cose non andavano bene, perché era subentrata la noia, il menefreghismo, perché non facevamo più l’amore. Invece di lasciarlo o cercare di prendere la situazione di petto. Le attenzioni di Marco ora, sono lame che affondano quotidianamente nei miei sensi di colpa.

Mi danno il risultato del test dell’H.I.V.: negativo. Ma sono incinta. Io e Marco non facevamo l’amore da mesi. Sono contenta di essere sola, di avere appreso la notizia senza nessuno. Ho preso due ore di permesso da lavoro e poi sono ritornata in ufficio. Perché la gente non capisce? Devo gestire il mio dolore, e devo gestire l’esposizione del dolore nei confronti degli altri. Più sto da sola e più mi vengono a cercare, a chiedere se ho bisogno di aiuto, se voglio parlare, se voglio stare sola. Poi pensano che voglio stare da sola per non dare seccature. E allora mi lasciano in pace. Se sto in mezzo alla gente, soprattutto a chi mi sta più vicino, trovo sempre lo stesso sguardo commiserevole. E poi c’è quello di mia madre. Devo sopportare anche il peso del suo strazio. Vorrebbe darmi parole di conforto ma non sa come formularle, dove prenderle. Si sente vittima. Si sente madre di un figlio ammazzato. Vorrei solo normalità. Ma so che è impossibile.

Una notte decido. Voglio tenere il bambino. Trovo la forza. La speranza. La luce. Penso che sia una legge del contrappasso positiva. Che sia l’unico antidoto alla violenza. La morte contro la vita. Penso che Marco possa aiutarmi. Penso che possa farmi superare i miei sensi di colpa. Lo sveglio. Lui si stropiccia gli occhi e accende la luce di fianco. Mi guarda. Mi dice che deve pensare, deve metabolizzare. Ne parliamo domani con calma.

La sera seguente ci troviamo a casa presto per cena. Lui mi dice che ci ha pensato. Va bene. Se senti che questo bambino deve venire al mondo lo accoglieremo. Sento una piccolo raggio di sole farsi strada dentro di me. E sento una leggera fitta al fianco, come una spina, come uno spillo, una puntura che mi fa pensare a come ho potuto commettere un errore di valutazione così madornale nei confronti di Marco. Penso a quando ero a un passo dal lasciarlo. Penso a quando mi dicevo che era uno stronzo amorfo egoista.

Mi chiamano dall’ospedale. Il dottore è quello con la faccia da buono, l’espressione da pastore di montagna. Mi annuncia che deve darmi una buona notizia, forse una specie di miracolo. Dati i normali controlli che si devono effettuare in questi casi. Sa, esami del DNA per attestare la paternità del bambino, dato che c’è stata una violenza fisica. Insomma, il figlio che sta aspettando. È suo. Del suo ragazzo.

Gli domando se è sicuro. Non può essere… Io e il mio ragazzo non… Lui mi guarda con uno sguardo interrogativo. Niente niente grazie dottore. Vado via. Corro per il corridoio dell’ospedale, il soffitto mi sta cadendo addosso, sagome nere, esco fuori, scappo, l’asfalto mi sfugge da sotto i piedi, i palazzi stanno vorticando, sagome nere, il ventre mi esplode, fuggo via ma non ho nessun posto dove fuggire. Nessun mondo. Nessuna eternità. Sagome nere. Marco. Il capo. L’inferno è continuare a morire.

Sono passati dieci mesi. Quando chiudo gli occhi, è come fossi ancora bloccata in quell’istante, ansimante, a bocca aperta. Poi li riapro e vedo te. E penso alla tua vita, al tuo futuro, all’uomo che sarai. Non ho colpe. Solo il miracolo di averti dato la vita. E penso che si può continuare anche a risorgere.

Se vi interessa questo è il link degli altri racconti vincitori: http://www.subway-letteratura.org//index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=19&Itemid=36

Nessun commento:

Posta un commento